腸管はどのように屈曲を形成していくのか?

皆さんは「腸管の形態」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

腸管は腹腔内にぎゅうぎゅう詰めに押し込められ、とりあえず腹腔内に収まるために無秩序に折りたたまれているように見えます。しかしながら、腸管には動物種を超えて共通する折りたたみ=屈曲が存在し、加えてある動物種に特異的な屈曲も存在するのです。

つまり、腸管の形態形成において、「腸管のこの部分をこう曲げるんだ」という秩序が存在するということです。本研究室では、動物種を超えて十二指腸と空腸の間に共通して存在する十二指腸空腸曲の形態形成の仕組みを解き明かすことにより、腸管の「秩序ある形態」がどのような分子・形態メカニズムによってつくられるのかを明らかにしようとしています。

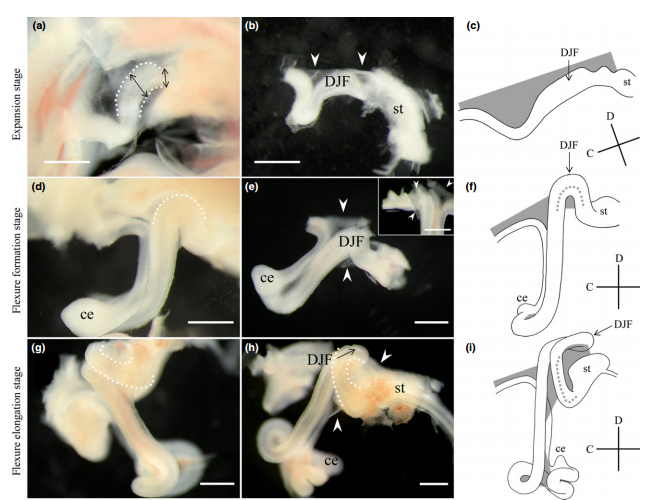

マウスの十二指腸空腸曲の発生過程は3つの段階で進みます(上左図)。まず、十二指腸空腸曲が形成される腸管の部分の径が太くなり(膨化期)、体軸の背腹方向に屈曲が形成され(屈曲形成期)、その屈曲は腹腔内の左前方へ胃を後ろから囲むように伸長します(屈曲伸長期)。屈曲の形成は膨化期から屈曲形成期にかけて起こりますが、この間に細胞形態や増殖率に屈曲の内側と外側で差が生まれます。つまり、屈曲内側はより腸壁を厚くする方向に、外側はより腸壁を薄くする方向に配列し、特に外側は細胞増殖も盛んであるため、屈曲内側と外側における形態差が生まれ、屈曲が形成されると考えられます。

さらに、屈曲内側と外側に発現する遺伝子を比較すると、位置決定に関与するRetinoid経路を担うAldh1a2(上右図)や細胞増殖・分化に関与するHedgehog経路を担うShhやIhhの発現量に差があり、十二指腸空腸曲の形成部位及び形成方向の決定や屈曲内外側における形態差の形成に関与すると考えられました。以上から、形態形成に関与する遺伝子の発現によって屈曲内外側で異なる細胞形態や増殖率を制御することで、十二指腸空腸曲が形成されることが示唆されます。

本研究室ではこの「遺伝子発現制御→細胞形態・動態の変化→屈曲形成」という屈曲形成メカニズムを明らかにし、生き物の身体の構造がいかにしてつくりあげられるかの謎に迫り、形態形成を制御する技術の開発により再生医療に貢献します。