尿を用いた非侵襲的診断法の確立

腎臓は非再生性の臓器であり、前述のように本症の早期診断法確立はヒトおよび動物の未来に必須です。

従来、腎臓病の確定診断は腎生検によりますが、侵襲性の高さが問題となります。これまでの研究成果から、糸球体病変ではPodocytopeniaに伴う糸球体上皮細胞脱落、尿細管間質病変ではLEDに伴う尿細管上皮細胞脱落のように、尿中には腎臓病理型特異的な細胞が脱落する可能性が示唆されています。

これらを背景に、本研究では尿検査の非侵襲性および脱落細胞に着目し、腎疾患罹患者の尿中成分、特に腎臓由来の脱落細胞の検出を早期CKD診断に応用する着想に至りました。

現在、CKDの主たる一次疾患である糸球体腎炎に焦点を当て、腎炎モデルマウスの尿中に脱落する腎臓由来細胞を分子形態学的に解析し、腎臓病理と細胞出現パターンとの相関を解析しております。

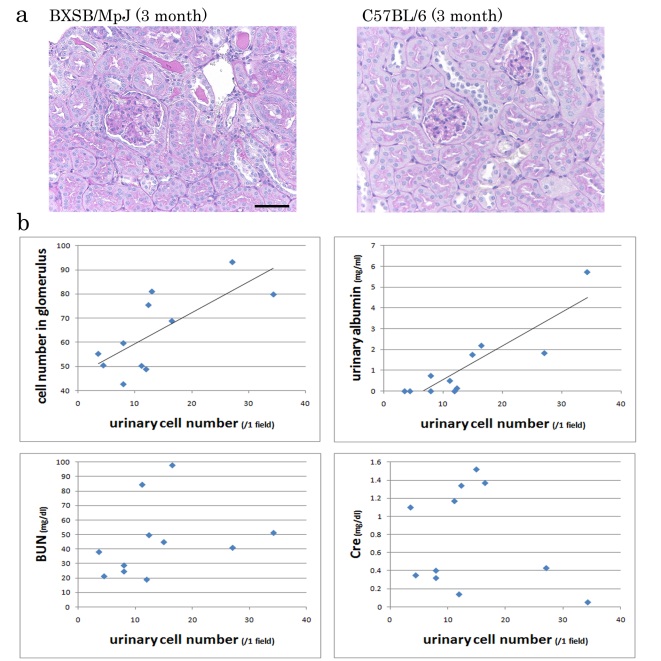

糸球体腎炎モデルマウスの尿沈渣塗抹標本には、不定形大小不同の細胞が観察され、その数は健常マウスよりも有意に多く観察されます。この尿中細胞数は、組織切片上の糸球体腎炎スコアおよび尿中アルブミン濃度と有意な正の相関を示します。

図. 尿中細胞数と腎病理・機能の相関解析。

糸球体腎炎モデルマウスの尿を用いたRT-PCR法の結果、糸球体上皮、遠位尿細管および集合管上皮細胞マーカーのmRNAが検出されました。

さらなる尿中脱落細胞マーカーの模索のため、炎症性メディエーターを対象としたPCR array法を行いました。結果、モデルマウスの腎臓ではIl-10、Cxcl2、C3の発現上昇が認められ、特にC3 mRNAは尿中に高率に検出されることを明らかにしました。C3蛋白およびmRNAは腎皮質の尿細管に局在することも確認しました。

以上より、糸球体傷害における尿中脱落細胞増加は腎疾患増悪と有意に相関することが明らかとり、特に糸球体上皮細胞および傷害尿細管上皮細胞マーカーが腎病態評価における新たなバイオマーカーとなる可能性が示唆されました。

尿の分子細胞診が非侵襲的かつ特異的腎疾患診断法となる可能性を示していると考えております。

本研究の一部は、科学研究費補助金(No21880002, 24688033, 15H05634)、栗林育英財団(2009-10年)、北海道大学総長室重点配分経費・研究支援事業(2010年)、稲盛財団(2011年)の助成を受けて行っております。