フラビウイルス感染症

フラビウイルス科フラビウイルス属のウイルスが原因となる感染症で、日本脳炎、ウエストナイル熱/脳炎、

デング熱、ダニ媒介性脳炎など、ヒトに対して重篤な病気を引き起こす人獣共通感染症が多く含まれます。

フラビウイルスは、自然界では蚊やダニなどの節足動物がウイルスの伝播に重要な役割を果たすことが特徴であり、ヒトや動物はウイルス保有節足動物の吸血により感染します。

フラビウイルスの脳炎発症メカニズムの解明に関わる研究

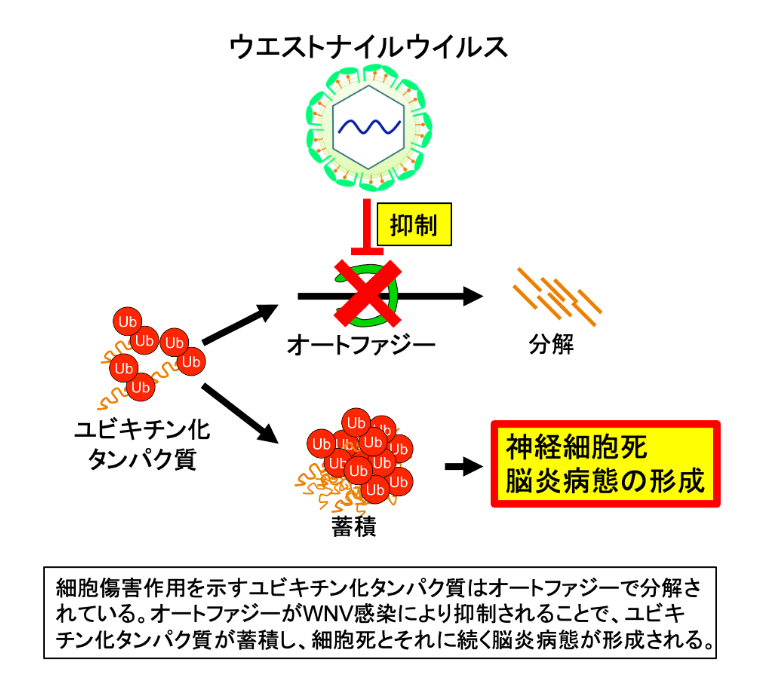

ウエストナイルウイルスやダニ媒介性脳炎ウイルスはヒトに対して重篤な脳炎を引き起こしますが、その病態形成の分子メカニズムはほとんど明らかになっていません。これらの分子メカニズムを明らかにすることで、特異的治療法の開発につながります。

当研究室では、変異を導入したフラビウイルスの作出系を開発し(Kobayashi S et al., J Virol Methods, 2017, Takahashi Y et al., J Gen Virol, 2020)、この実験系を用いて脳炎病態の発症に関わる分子メカニズムを解明してきました。

その中で、ウエストナイルウイルスが感染した脳内の神経細胞に、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患で蓄積が認められるユビキチンで標識されたタンパク質が蓄積していることを発見しました(Kobayashi S et al., Neuropathology, 2012)。また、このユビキチン化タンパク質の蓄積はウイルス感染によってオートファジーが抑制されることによって起こることを明らかにしました(Kobayashi S et al., PLoS Pathog, 2020)。現在、ユビキチン化タンパク質の同定や、蓄積メカニズムの解明に向けて研究を進めています。

ダニ媒介性脳炎ウイルスの疫学研究

1993年に北海道の道南地域で日本で初めてダニ媒介性脳炎患者の報告があり、当研究室の疫学研究により、同地域を含む北海道南部にダニ媒介性脳炎ウイルスの流行巣が存在することが明らかになりました。

その後、20年以上ダニ媒介性脳炎の患者の報告はありませんでしたが、2016年以降、患者の発生が相次いで報告されており、流行状況の実態の把握や対応が重要視されています。

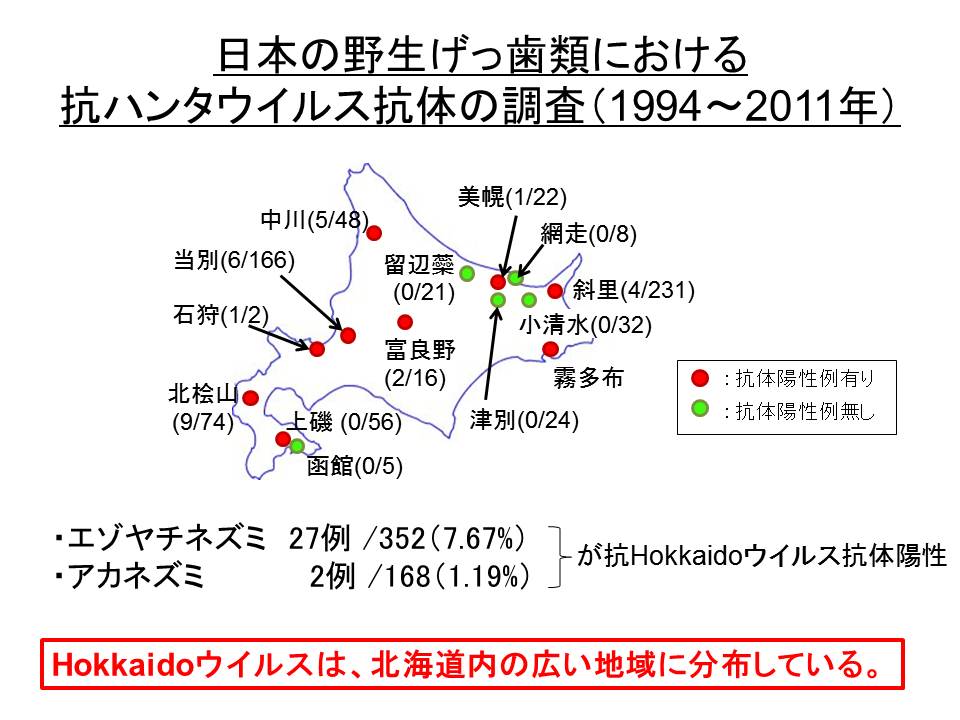

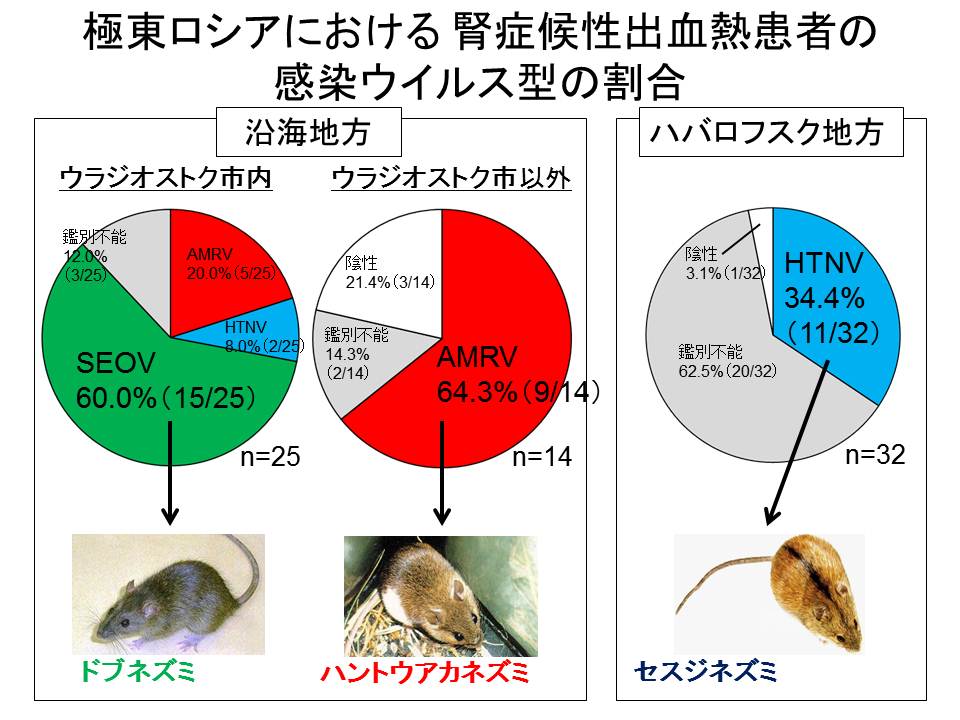

我々は日本におけるウイルスの分布や疫学的危険度を明らかにするために、野外や動物からマダ二を採集し、ウイルスの分離や特異抗体の保有状況を調査しています。

これまでの調査から、北海道の広い地域にかけてダニ媒介性ウイルスの流行巣が存在することが明らかになってきており、北海道以外でも西日本地域を中心に流行巣の存在の可能性が示されています。

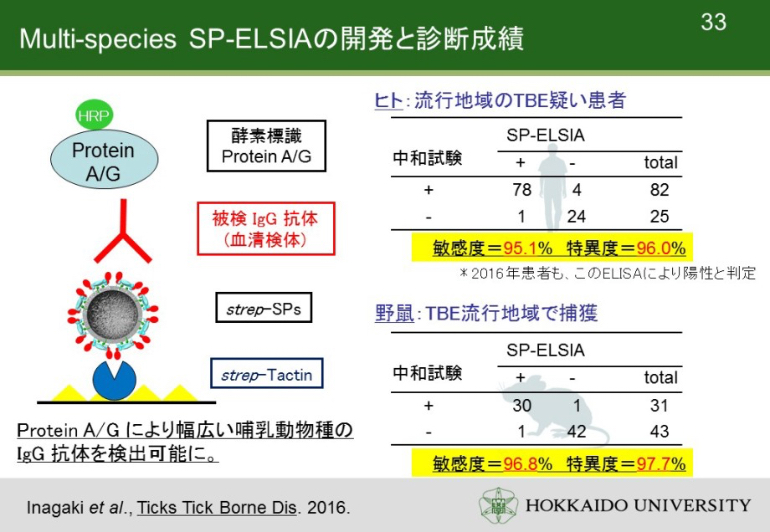

フラビウイルスの新規血清学的診断法の開発

ダニ媒介性脳炎ウイルスやウエストナイルウイルスはBSL3実験施設で扱う必要があり、多くの研究・検査機関において診断が実施できない状況があります。

当研究室ではウイルス工学的技術を用いて、ウイルス粒子を模した感染性を持たない人工の粒子(ウイルス様粒子)を作製し、新しい感染抗体検出方法を開発しました(Inagaki E et al., Ticks Tic Borne Dis, 2016)。

開発した診断系の精度は高く、BSL3実験施設の必要性もないため、簡易診断として有効と考えられます。

この診断法は地方の衛生研究所や検査機関へ導入され、患者の診断や動物を対象とした流行巣の調査へと応用されています。

現在進行中の研究

- ウエストナイルウイルスの中枢神経組織への侵入部位および、そのメカニズムの解明

- 北海道に飛来する野鳥におけるウエストナイルウイルスの血清疫学的調査

- ダニ媒介性脳炎ウイルスの神経病原性発現メカニズムの解析