研究 Research

私たち獣医内科学教室では「臨床と研究のクロストーク」を指針に、「診療」と「診療をベースとした研究」を展開し、将来の獣医医療および獣医学教育、研究への貢献、またそれらを担う将来の人材育成を目指します。診療から見出されたテーマを臨床研究もしくは基礎的な前臨床研究で解決へと導き、研究結果の還元が明確に見通せます。また、研究テーマを臨床から見出すため、学部学生でも博士課程在籍者でも診療への積極的な参加が可能です。

消化器疾患(胃腸ユニット)

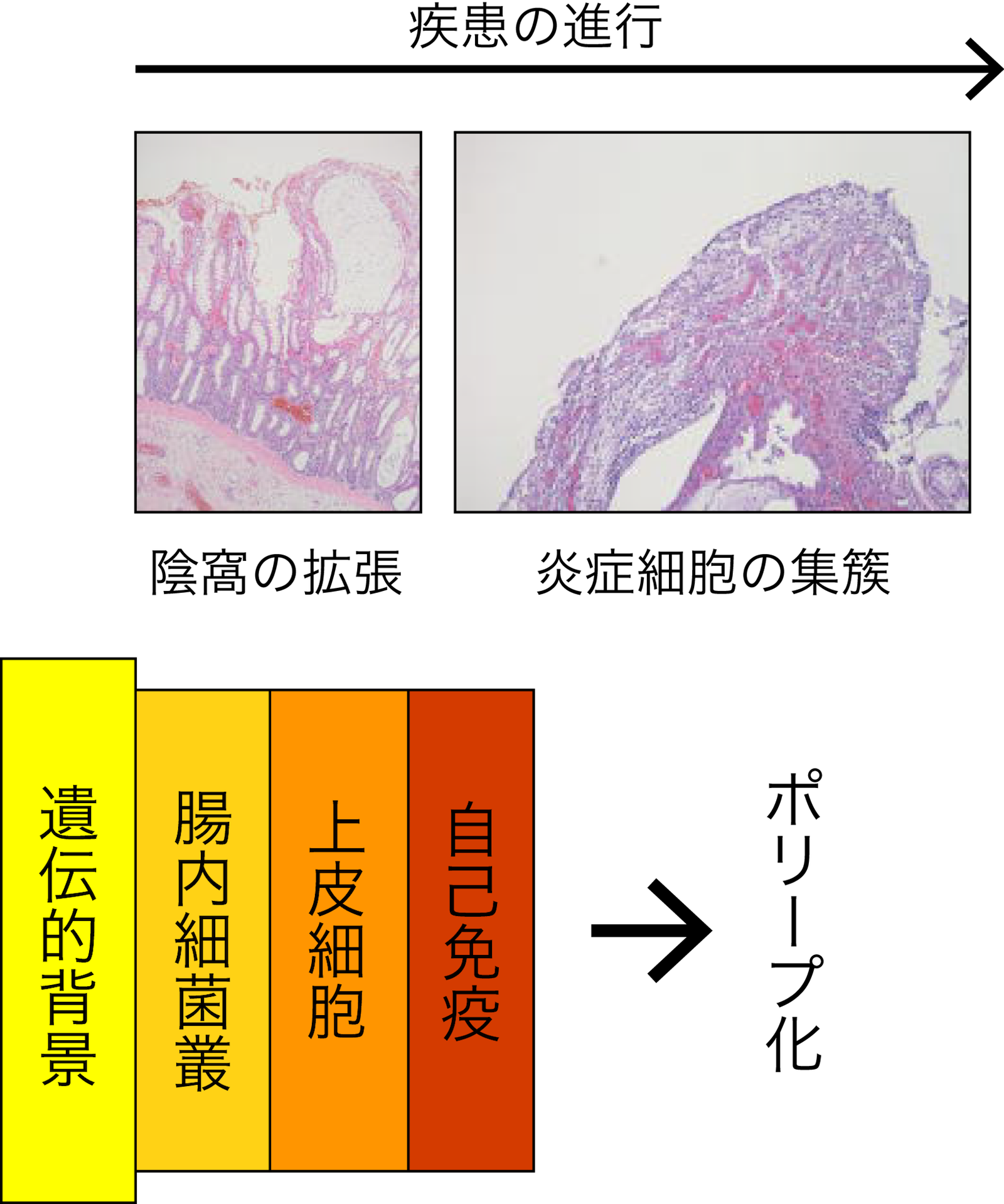

炎症性結直腸ポリープやリンパ球性形質細胞性腸炎を代表とする、免疫介在性炎症性疾患の発症メカニズムの解明、また炎症から腫瘍への移行プロセスの研究を行なっています。

炎症性結直腸ポリープ(ICRP)

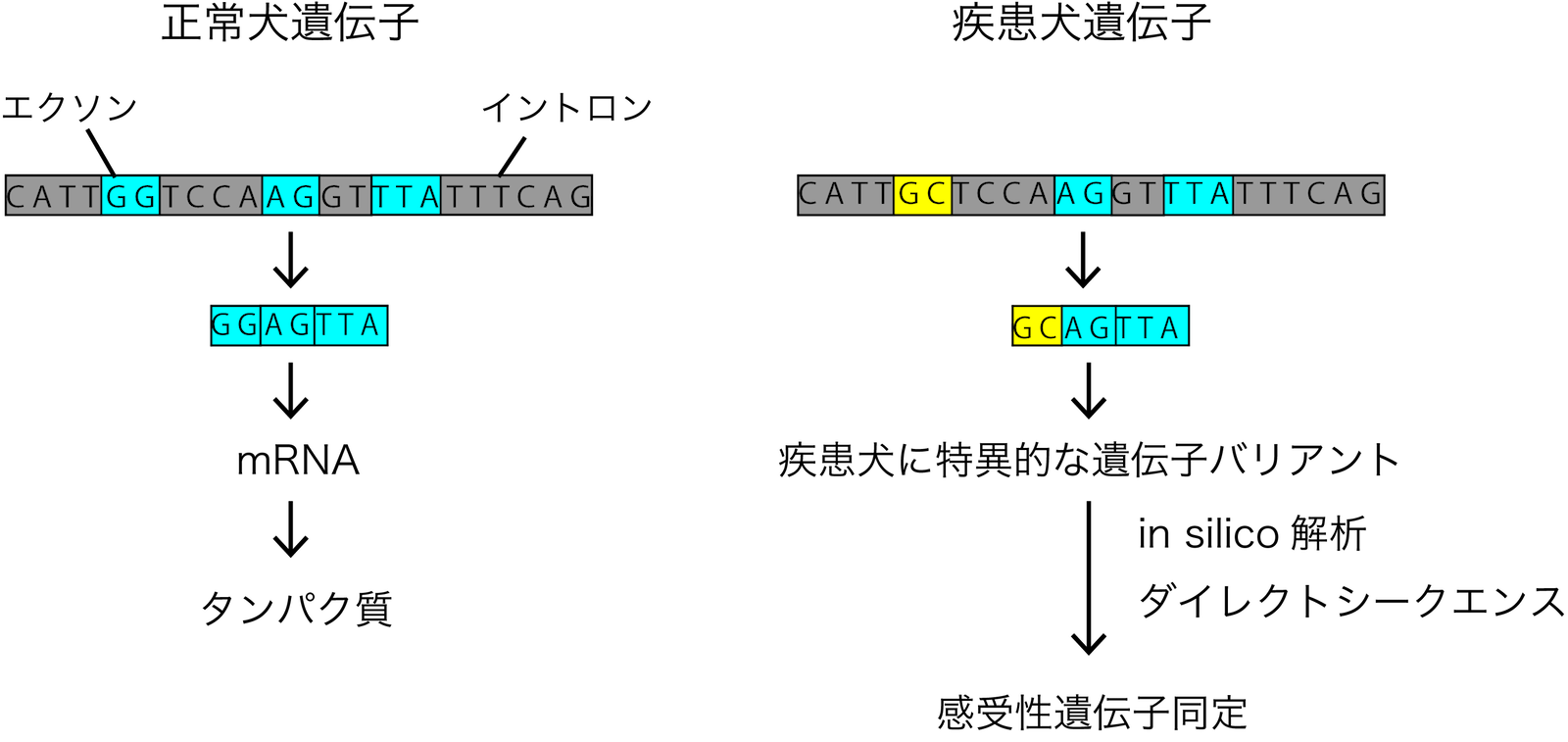

ICRPは大腸での原因不明の炎症性疾患であり、犬での炎症性腸疾患(IBD)とも言えます。近年、新規免疫抑制剤の登場により炎症を抑えることは可能となりました。しかし、発症の根本原因は未だ不明であり、また全体の10%前後の症例では癌化を起こすことが知られています。当教室では「粘膜バリアの異常」「腸管免疫の異常」に着目したICRPの病態解析を行い、成果をあげてきました。しかし、ICRPの根本的な原因追求には未だ至っておらず、新しい視点からICRPの病態解明を目指すこととしました。ICRPではミニチュア・ダックスフントが症例数の90%以上を占め、その病態に明らかな犬種特異性のあることが示唆されます。そこで網羅的な遺伝子解析によって感受性遺伝子を同定し、ICRP独自の病態解明を進めることを目標としました。

現在、北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫学分野の村上正晃教授との共同研究を開始しています。

- 1st step:全エクソーム解析

- 2nd step:感受性遺伝子の同定

- 3rd step:発症機序の解明

まず、次世代シークエンスによるwhole exome sequencingを実施して疾患感受性遺伝子の探索を行います。続いて、各候補遺伝子についてダイレクトシークエンスを実施するとともに、バイオインフォマティクス解析を駆使して感受性遺伝子の同定を行います。そして、同定された感受性遺伝子に起因する発症機序の検討を行います。これらのステップにより、ICRP発症機序および癌化のメカニズムを明らかにします。

肝疾患(肝臓ユニット)

肝臓ユニットでは、定量的かつ客観的な超音波検査の確立を目指した研究を行なっています。過去には第2世代超音波造影剤による造影超音波検査を獣医医療へいち早く導入し、現在では日常診療にて肝臓の腫瘤性病変の良悪鑑別を行っています。

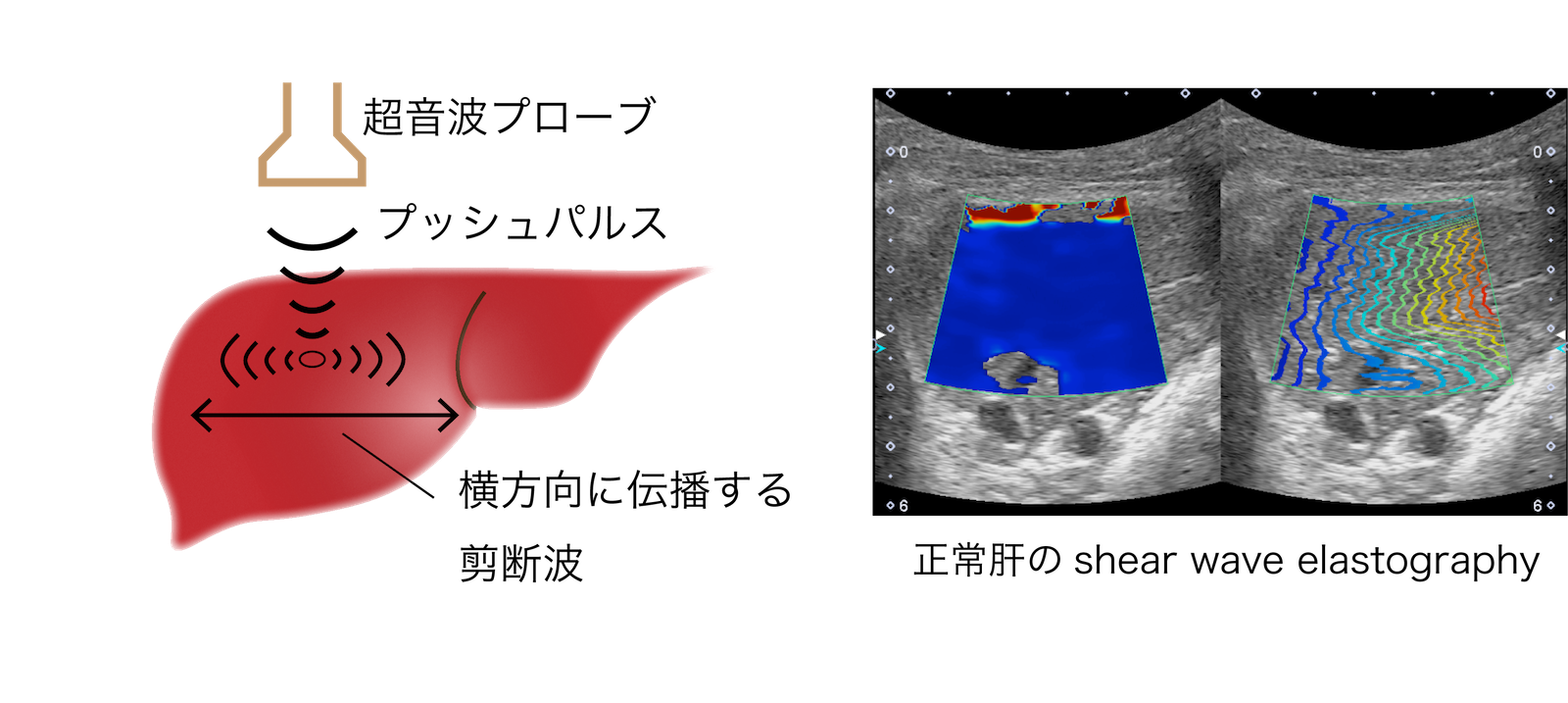

超音波エラストグラフィ

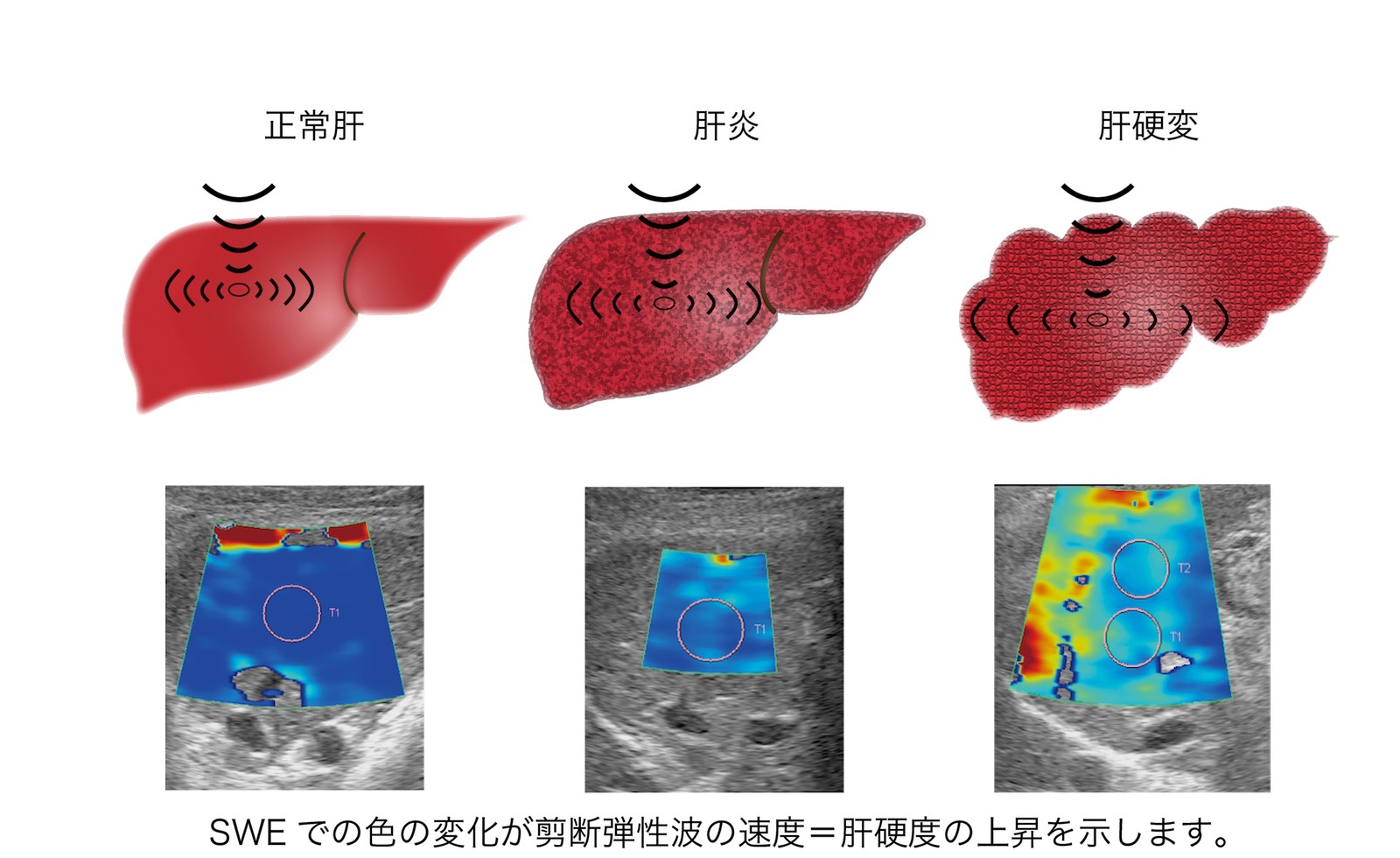

弾性組織の硬度を剪断波伝搬速度(shear wave speed)もしくは歪み(strain)から算出する技術を指します。当教室ではその中でも、shear wave elastography(SWE)による肝硬度の客観的定量法の開発を目指しています。音響放射圧で押した際に肝臓内を伝わる剪断弾性波の速度を計測し、肝臓の硬さを画像および定量データとして表示します。

獣医領域において、肝臓硬度測定の意義、また肝臓硬度と肝機能の関連性はあまり明確ではありません。近年、ヒトのみならず犬でも肝線維化の重症度と予後との関連性が報告され、肝線維化の評価は重要です。これまで肝臓の線維化は肝生検によってのみ可能でした。肝線維化は進行性の病態でありますが、肝生検を繰り返し行うことはあまり現実的ではありません。SWEでは超音波プローブの走査によって非侵襲的に肝臓硬度が測定でき、肝線維化の繰り返し評価も可能となります。また、肝線維化だけでなく、SWEは肝臓の硬度の変化を来たしうる、種々のびまん性疾患(例:肝炎)にも応用可能です。現在、当教室では肝疾患一般の病態を非侵襲的に行う手法として、SWEの獣医臨床への応用を進めています。

神経疾患(神経病ユニット)

獣医学領域における頭蓋内疾患診断における最大の障害は、生前の生検が極めて侵襲的となることです。神経病ユニットでは、主に頭蓋内疾患を対象に、非侵襲的な診断法の開発を行なっています。

経頭蓋超音波ドプラ法

経頭蓋超音波ドプラ法(Transcranial Doppler ultrasonography; TCD)は、脳底動脈や中大脳動脈などの脳の栄養血管の血流を非侵襲的に評価できることから、脳血管障害や脳血流の変化を起こす病態に有用です。獣医領域でのTCDの有用性はあまり明確ではありません。頭蓋内疾患の診断に不可欠なであるMRIおよび脳脊髄液検査を獣医領域で行うには様々な制約があり、MRI検査を補完できる検査手法は非常に重要です。われわれはこれまでに腫瘍もしくは炎症によるmass effectが認められ脳圧亢進が強く疑われる症例において、TCD検査の存在診断の有用性を示してきました。

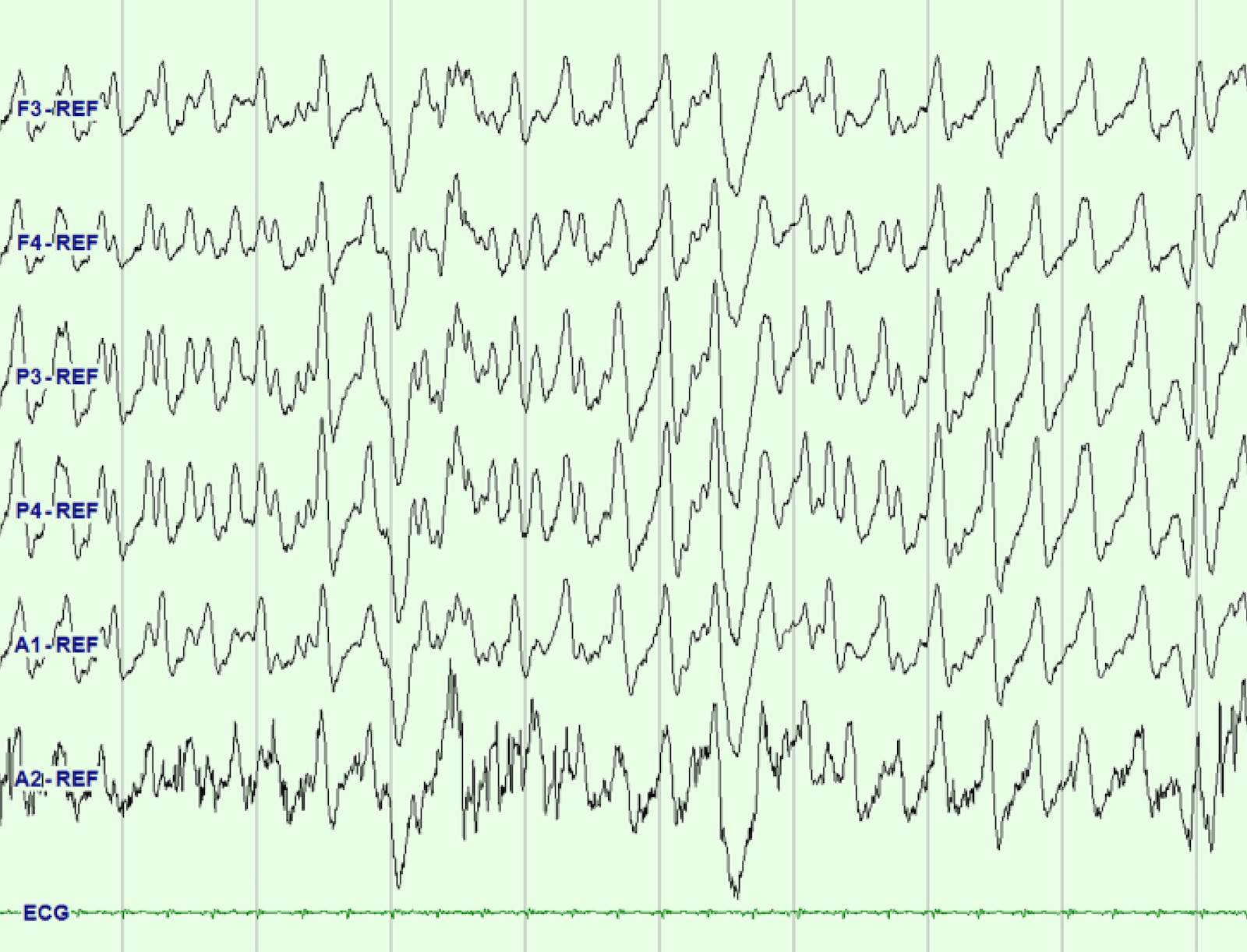

さらに、われわれはTCDによる頭蓋内疾患の存在診断から、脳機能評価の研究を発展させつつあります。脳機能の異常として顕在化する症状の一つがてんかん発作であり、てんかん発作のコントロールは予後に直結します。けいれんを伴うてんかん発作は見た目で明らかですが、”けいれんを伴わないてんかん発作”の検出は困難です。けいれんを伴わないてんかん発作の検出には脳波計が必要ですが、脳波計検査は獣医医療での使用は限られた施設でのみ利用可能です。当教室では、TCDを用いて脳血流の変化を捉えることでてんかん発作を検出することを目標とし、研究を進めています。