脳神経内科のご紹介

脳神経内科は、脳や脊髄、末梢神経、骨格筋などに生じる様々な病気について内科的に診断・治療を行う分野です。脳に病気がある場合、てんかん発作(足をピンと伸ばして意識がなくなる、けいれん)や、性格が変わる(怒りっぽくなる、甘えんぼになる)、行動が変わる(暗がりを好む、一方向にぐるぐる回る)、姿勢が変わる(首が曲がる、足の着く位置が変わる)、目が見えなくなるなど様々な症状が出てきます。また、脊髄や末梢神経、骨格筋の病気では歩き方が変わったり、足を引きずったりと、前足にも後肢にも変化が現れます。このような変化が生じうる神経系の病気にアプローチしていく分野が脳神経内科となります。

お医者さんは患者さんに問いかけて反応を聞く・見ることから始めます。私たち獣医師は動物の様子をよく観察し、もっともその子を見ている飼い主さんから症状を聞き取ります。脳神経内科の分野ではちょっとしたことが診断の手がかりになることは多く、問診と身体検査・神経学的検査を綿密に行うことを意識して、日々の診察を行っています。

診療では、問診と神経学的検査をベースとして、血液検査やX線検査、超音波検査、高磁場MRI検査、CT検査、脳脊髄液検査、脳波検査などの様々な検査を駆使し、脳炎や腫瘍、梗塞、てんかんなどの病気の診断を行います。また、病気ごとに治療は様々ですので、最新の治療をご提示しつつ、飼い主さんと相談して最適な治療を行っていきます。

脳神経内科の検査・設備

- 神経学的検査

- 血液検査

- X線検査

- 神経超音波診断(経頭蓋超音波ドプラ法)

- 高磁場MRI検査(Vantage Galan 3T Saturn X)

- CT検査(Canon PRIME Aquilion、80列)

- 脳脊髄液検査

- 脳波検査

高磁場MRI装置(Vantage Galan 3T Saturn X)

2019年10月よりVantage Galan 3T Saturn X(キャノンメディカルシステムズ株式会社)という3.0T MRI装置を道内の動物病院として初めて導入しました。T(テスラ)は磁場の強さを表す単位で、例えば地球の磁場は約0.00003Tですが、方位磁針のN極を北に向ける力があります。強力な磁場を用いて、骨に囲われた神経系を詳細に描き出すのが磁気共鳴画像(Magnetic resonance image;MRI)なのです。

これまで当院では、0.4T MRI装置を2010年に導入し、延べ2,820件の撮影を行ってきました。この度導入した3.0T MRI装置は従来に比べ、撮像時間の短縮(約1/2)、3D再構成にも耐えうる薄いスライス厚など、臨床的に大きなメリットがあります。画質でいえば、圧倒的に綺麗な画像を撮像でき、これまで見えなかったものが見えるレベルと表現されます。また、特殊な撮影になりますが、神経線維の描出(拡散テンソル画像)や、脳実質の代謝産物測定(MRスペクトロスコピー)、脳灌流の画像化(Perfusion imaging)、脳脊髄液の流れの可視化(Time-SLIP)など3.0Tだからこそ見えてくるものもあります。

左:従来のMRI画像(0.4テスラ)、右:現在のMRI画像(3テスラ)

診療日

| |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

|---|

| 担当医 |

笹岡 |

笹岡 |

- |

笹岡 |

- |

|---|

※MRIやCT、脳波検査などは当日に実施できないこともあります。また、全身麻酔を必要とする検査の場合には長い時間がかかることを予めご了解ください。

※発作の様子など、症状を撮影した動画があると診断の助けになります。

※MRI等を希望されないコンサルテーションも受け付けておりますので、ご相談ください。その際には、紹介状にその旨を明記ください。

※来院当日の絶食絶水は指示の通りお願いします。ただし、来院当日の朝の抗てんかん薬は内服した上でご来院ください。投薬の為の極少量の食事は構いません。

診療科スタッフ

アジア獣医内科学会レジデント(Internal medicine)

脳神経内科では内科専科(神経内科重点)研修獣医師を募集しています。詳しくはリクルートページをご覧ください。

疾患の紹介

疾患名:てんかん Epilepsy

「てんかん」は24時間以上離れた少なくとも2回の非誘発性てんかん発作を認める慢性脳疾患と定義されています(IVETF consensus report, BMC Vet Res. 2015)。この定義は獣医療でのものですが、ヒトの定義と殆ど同一です。「てんかん発作」を起こす疾患が「てんかん」ということになっています。てんかん発作は脳の神経細胞が過剰に同期して電気的活動を起こすことで生じる発作ですので、脳のどこに焦点があるか、どれほど拡がりをもっているかによって様々な症状を示します。例えば、下のような感じです。

- 大脳の両側

→四肢を過剰に伸ばす、体を反らす(強直性のけいれん性全般てんかん発作)

- 運動野に焦点

→ある足が縮こまる(運動性の焦点性てんかん発作)

- 感覚野に焦点

→異常な行動、一点を見つめる(行動性の焦点性てんかん発作)

こういったてんかん発作を引き起こす原因は、遺伝的な背景、脳の構造的な疾患(腫瘍や炎症、外傷、変性など)があります。また、脳以外に原因があって続発性に機能障害を起こして発作を起こすこともあります。「てんかん」という病気、「てんかん発作」という症状、どちらも多様なものにアプローチしていくのが脳神経内科となります。

疾患名:発作性ジスキネジア Paroxysmal dyskinesia

「発作性ジスキネジア」は、発作的に繰り返す異常な不随意運動が特徴の疾患です(IVCDTF ECVN consensus statement, JVIM. 2021)。不随意運動は自分が意識していない体の動きのことで、発作性ジスキネジアの症状が出ているときには、不随意運動によって歩くことや立つことができなくなってしまいます。大脳基底核という脳の深い部分の機能不全の関与が示唆されていますが、はっきりとした原因は明らかではありません。

発作性ジスキネジアは焦点性てんかん発作と症状が類似することから、その様子をよく観察することが区別するために重要です。発作性ジスキネジアには、(てんかん発作と対比したときに)以下の様な特徴が報告されています。

- 数分から数時間と長時間になることがありうる(対して、てんかん発作は殆どが数分で終息します)

- 嘔吐や流涎、尿失禁、便失禁などの自律神経症状がない(対して、てんかん発作では認められることがあります)

- 意識状態は保たれます(対して、てんかん発作では消失することが多いです)

- 発作後症状が認められません(対して、てんかん発作では異常な行動や神経障害が認められることがあります)

症状が出ているときの様子のビデオは診断の参考になります。また、いくつかの犬種では特徴的な発作性ジスキネジアが報告されているので、これも手がかりになります。また、脳の構造的な疾患が発作性ジスキネジアを起こしていることもあり、MRI検査や脳脊髄液検査が必要となる場合もあります。

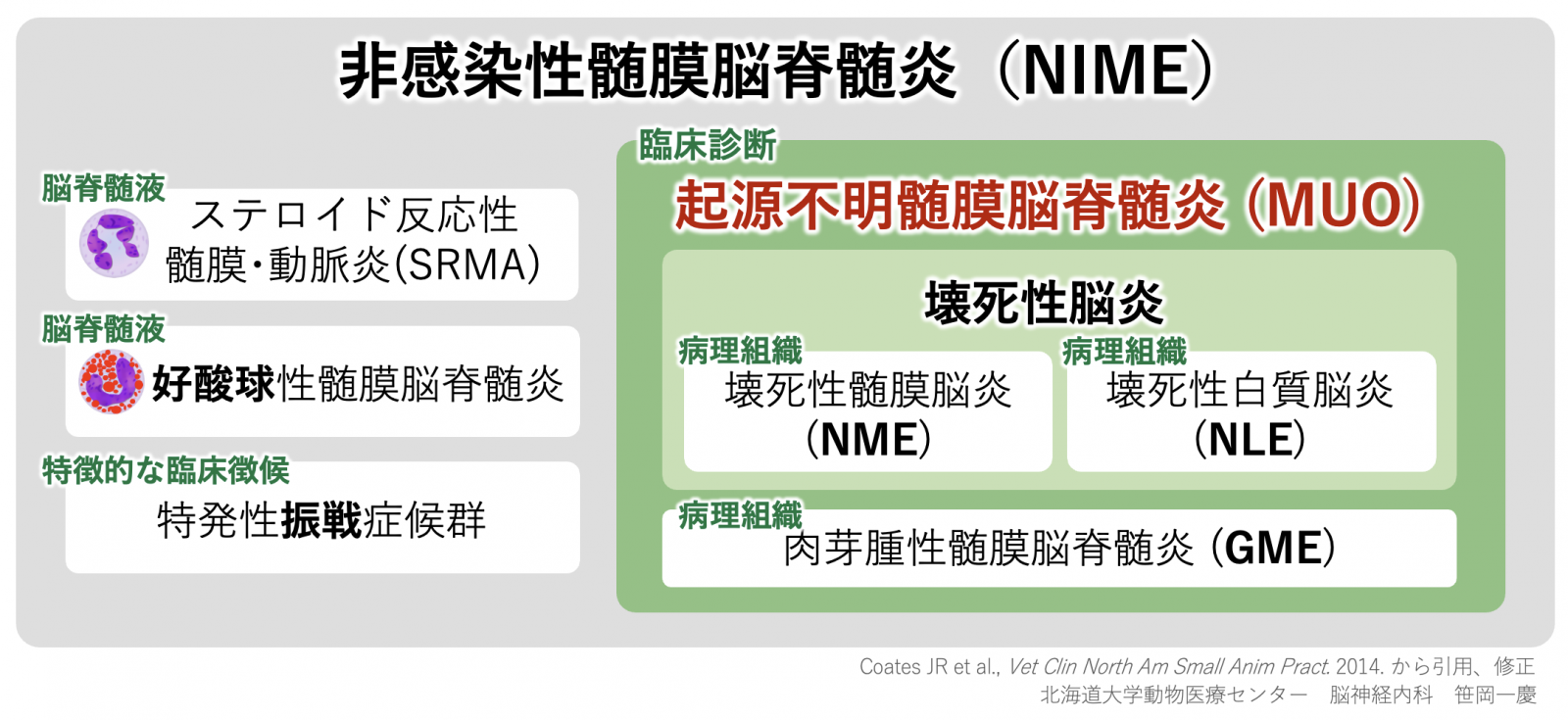

疾患名:起源不明髄膜脳脊髄炎 Meningoencephalomyelitis of unknown origin(MUO)

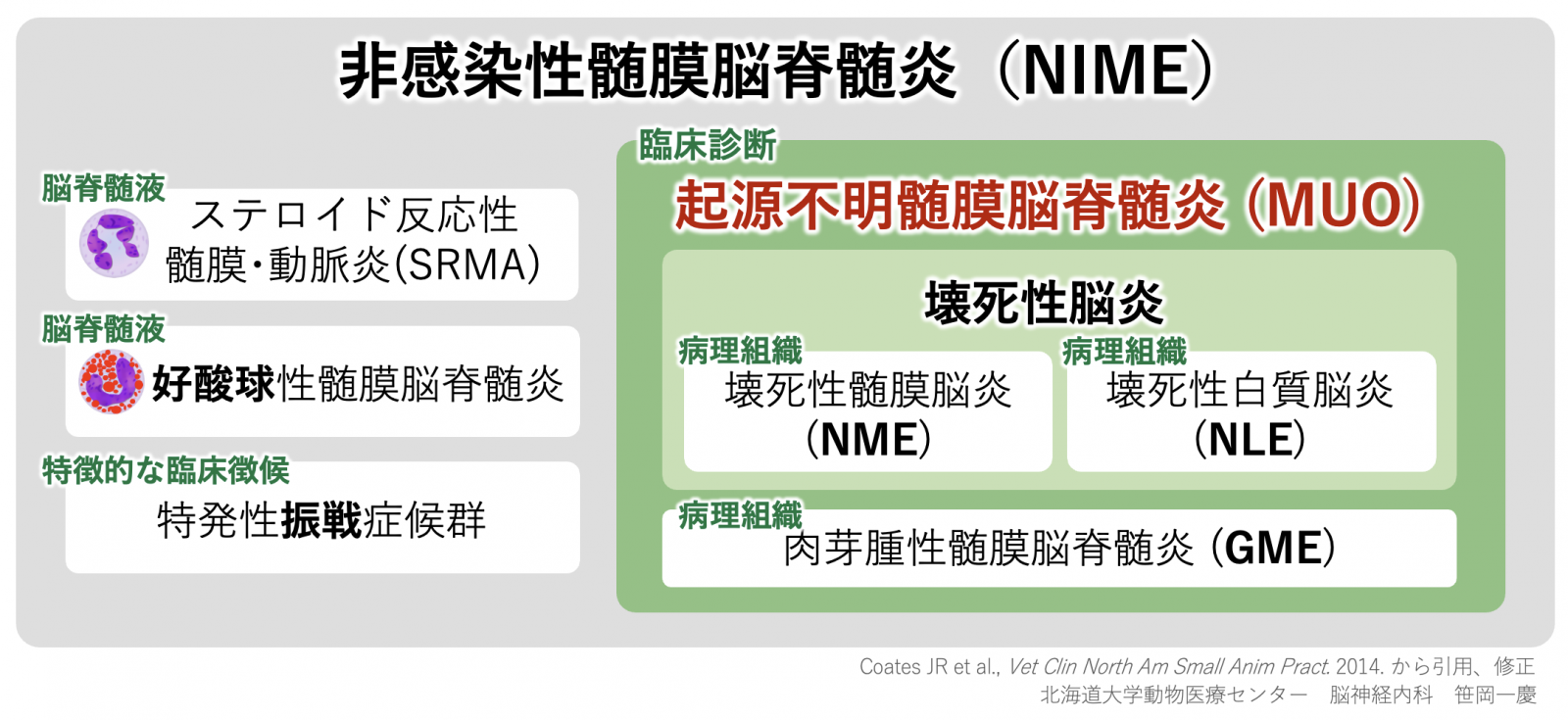

起源不明髄膜脳脊髄炎(MUO)は、臨床的な診断名で、脳や脊髄の炎症性疾患のうちで、感染性脳炎と特徴的ないくつか疾患を除外した残りの疾患をまとめた疾患の考え方です。簡単に言えば、感染は無いのに脳に炎症が生じ、様々な症状を示す疾患の総称がMUOとなります。原因が定まっていないこともあり、疾患名に起源不明とつきますが、ステロイドや免疫抑制剤による治療によって改善する事から免疫が関与する事が考えられています。

MUOの中には病理組織学的検査に基づく、壊死性髄膜脳炎(NME、いわゆるパグ脳炎)、壊死性白質脳炎(NLE)、肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME)が含まれますが、臨床的には病理診断に至ることは多くなく、MUOとひとまとめにして治療に取り組むことになります。

- 症状は、様々です。てんかん発作もありますが(33%)、歩様に異常がでたり(78%)、目が見えなくなったり(33%)、前庭障害を示したり(20%)します。炎症の生じる脳の場所により、その患者さん毎に異なった症状がでます。

- 症状は、進行性です。徐々に症状が酷くなったり、症状の種類が増えたりします。

- 年齢は、若齢から中齢に多いです(中央値:5.0歳)。

- 小型の犬に多いです(中央値:3.5 kg)。

- 血液検査での異常は炎症マーカーを含めて現れないことがほとんどで、MRI検査や脳脊髄液検査での診断が必要になります。

- 治療はステロイドを主体に、免疫抑制剤(シクロスポリン、アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル)やシタラビンを併用し、生涯に渡る治療が必要なことが多いです。

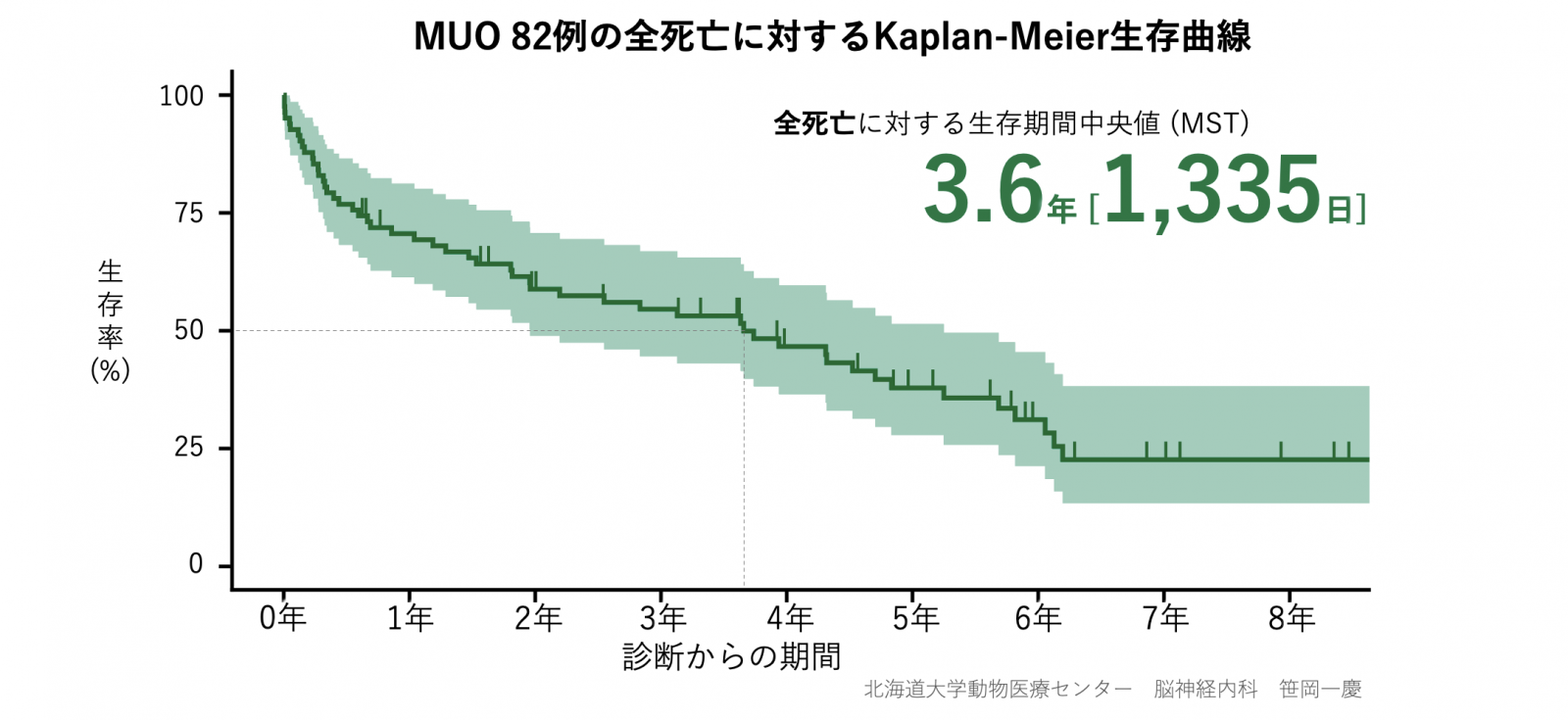

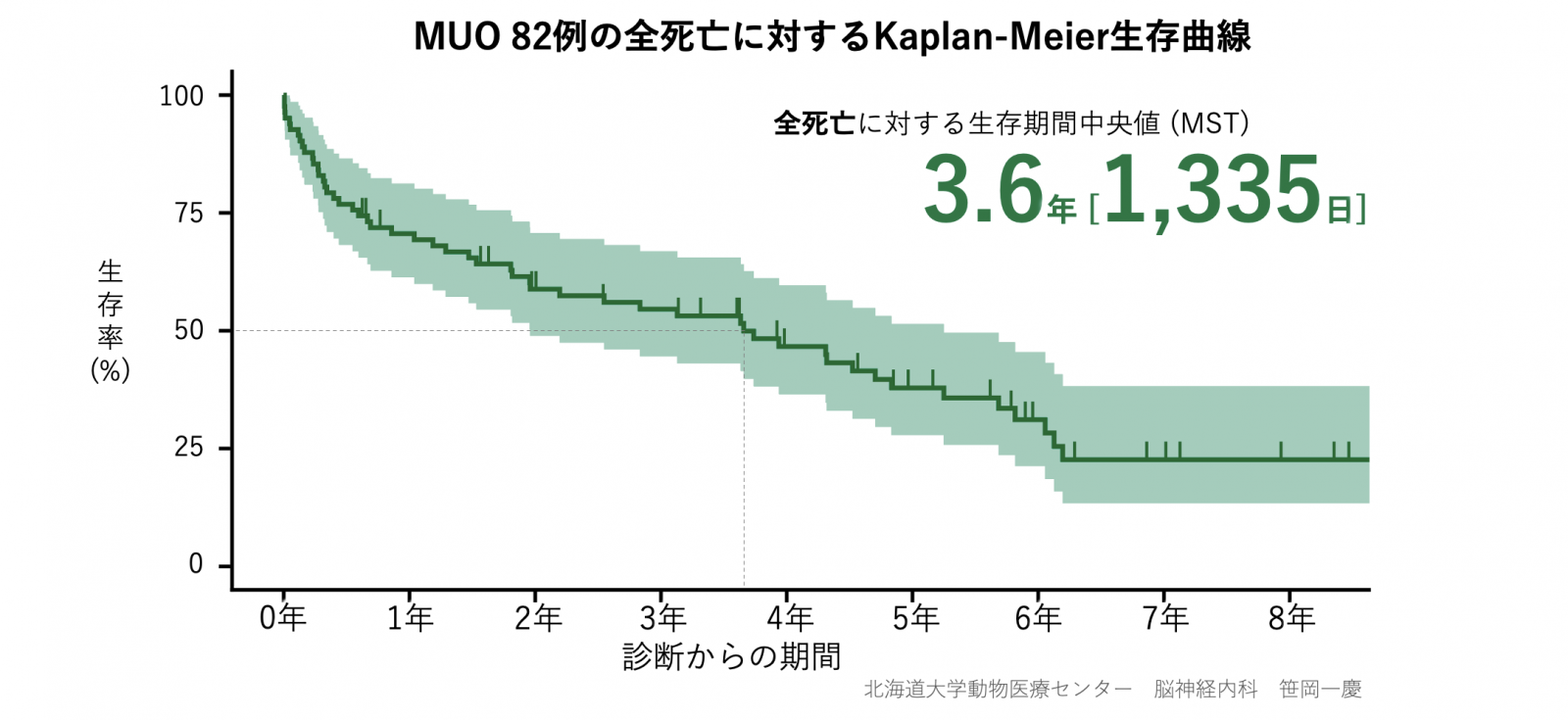

- 当院で診断したMUO症例は約半数が3.5年以上生存していました。

当科では、中枢神経疾患の感染症を一括で否定するため、北海道大学One Healthリサーチセンターにて構築した感染症PCR検査を利用しています。

リンク: 北海道大学One Healthリサーチセンター イヌ脳神経炎パネル検査(感染症)

一般の方からの検査は受け付けておりませんが、獣医師の方は診察でご利用いただけます。

脳神経内科の学術活動

神経疾患はいわゆる「難病」であることが多く、獣医学領域では解明されていないことも多い領域です。獣医療の発展のために積極的な学術活動による情報発信を行っております。

症例報告

- [学会発表] 行動異常を主訴としたフレンチブルドッグの大脳膠腫症の一例、加藤史ら、令和7年度日本小動物獣医学会(北海道)、2025年 ★北海道獣医師会長賞受賞

- [学会発表] 若齢期からの慢性的な運動失調を呈し、拡散テンソル画像(DTI)を用いて脳白質の萎縮を定量的に評価した猫の一例、中村伽奈、令和7年度日本小動物獣医学会(北海道)、2025年 ★北海道獣医師会長賞受賞

- [学会発表] 耳科処置により医原性気脳を発症した犬の1例、川上侑記ら、令和7年度日本小動物獣医学会(北海道)、2025年

- [学会発表] 片側性大脳皮質形成異常症(脳室周囲異所性灰白質、多小脳回)のてんかん犬の一例、郭 乃瑜ら、第21回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2025年、症例検討アワード候補

- [学会発表] 髄膜脳瘤と難治性てんかんの犬に対し内科療法と外科療法を併用し発作コントロールを得た一例、山口敬央ら、第109回日本獣医麻酔外科学会学術集会、2024年

- [学会発表] 頭部MRI検査のT2*強調画像低信号病変が石灰化転移病変と診断された犬の1例、宮城沙妃ら、第19回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2023年 ★症例検討アワード受賞

- [論文] Hasegawa D, et al., Malignant oligoastrocytoma in the spinal cord of a cat. J Vet Med Sci. 2022;84(9):1277-1282. doi: 10.1292/jvms.22-0144. PMID: 35908858.

- [論文] Ichikawa Y, et al., Systemic mucoid degeneration of the arterial tunica intima in a young dog. J Vet Diagn Invest. 2022;34(1):94-97. doi: 10.1177/10406387211042587. PMID: 34486443.

発作的/挿話的な神経症状(発作性ジスキネジア、一過性の前庭徴候)

中枢神経型の猫伝染性腹膜炎(FIP)

- [論文] Yoshida S, et al., Evaluation of the course of improvement with molnupiravir treatment for feline infectious peritonitis. Can Vet J. 2025;66(5):546-554. PMID: 40322652.

- [学会発表] モルヌピラビル治療中におけるMRI 検査所見の変化を追った中枢神経型猫伝染性腹膜炎の1例、片山蒼ら、第20回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2024年、症例検討アワード候補

- [学会発表] 治療中に神経症状を呈し、モルヌピラビルの増量により寛解した非滲出型猫伝染性腹膜炎の猫の1例、前田和花ら、第20回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2024年

起源不明髄膜脳脊髄炎(MUO)

- [学会発表] 意識障害は起源不明髄膜脳脊髄炎(MUO)の予後不良に関連する:MUO82例の回顧的検討(2014~2022)、笹岡一慶ら、令和6年度日本小動物獣医学会(北海道)、2024年 ★北海道地区学会賞受賞

- [教育講演] 犬と猫の脳炎~よくある免疫介在性脳炎と忘れちゃいけない感染性脳炎~、笹岡一慶、第20回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2024年

- [学会発表] 磁気共鳴スペクトロスコピーは犬の起源不明髄膜脳脊髄炎の予後指標となり得るか、山口敬央ら、令和4年度小動物獣医学会(北海道)、2022年

経頭蓋超音波検査

- [学会発表] 犬における経頭蓋超音波による脳および脳血管の描出性の検討、昇良樹ら、第168回日本獣医学会学術集会、2025年

- [学会発表] 脳死疑いの昏睡症例における経頭蓋超音波検査による脳血流評価、笹岡一慶ら、獣医神経病学会、2025年 ★徳力賞(学会賞)受賞

- [研究] 犬における経頭蓋超音波ドプラ法を用いた脳血流評価の臨床的有用性に関する研究、笹岡一慶、2025年 ★日本獣医学会 獣医学奨励賞受賞

- [教育講演] 神経超音波Neurosonologyの獣医学領域における可能性、笹岡一慶、獣医神経病学会、2023年

- [論文] Sasaoka K, et al., Local cerebral blood flow assessment using transcranial Doppler ultrasonography in a dog with brain infarction in the right middle cerebral artery territory. J Vet Med Sci. 2022;84(10):1385-1390. doi: 10.1292/jvms.22-0310. PMID: 36031362. ★2020年JVMS優秀論文賞受賞

- [論文] Sasaoka K, et al., Transcranial Doppler ultrasonography detects the elevation of cerebral blood flow during ictal-phase of pentetrazol-induced seizures in dogs. Am J Vet Res. 2022;83(4):331-338. doi: 10.2460/ajvr.21.06.0085. PMID: 35092665.

- [論文] Sasaoka K, et al., Transcranial Doppler Ultrasound Examination in Dogs with Suspected Intracranial Hypertension Caused by Neurologic Diseases. J Vet Intern Med. 2018;32(1):314-323. doi: 10.1111/jvim.14900. PMID: 29265506.

- [学会発表] 経頭蓋超音波ドプラ法の臨床的有用性に関する研究、笹岡一慶ら、第9回日本獣医内科学アカデミー学術大会、2013年 ★学術奨励賞<臨床研究AWARD>受賞

内科専科(神経内科重点)研修獣医師プログラム

脳神経内科は専門性が高い領域です。神経内科重点研修を通して、神経診療ができる獣医師を育成することを目的に研修プログラムを2026年度より運営しています。

興味のある方はぜひお問い合わせください。